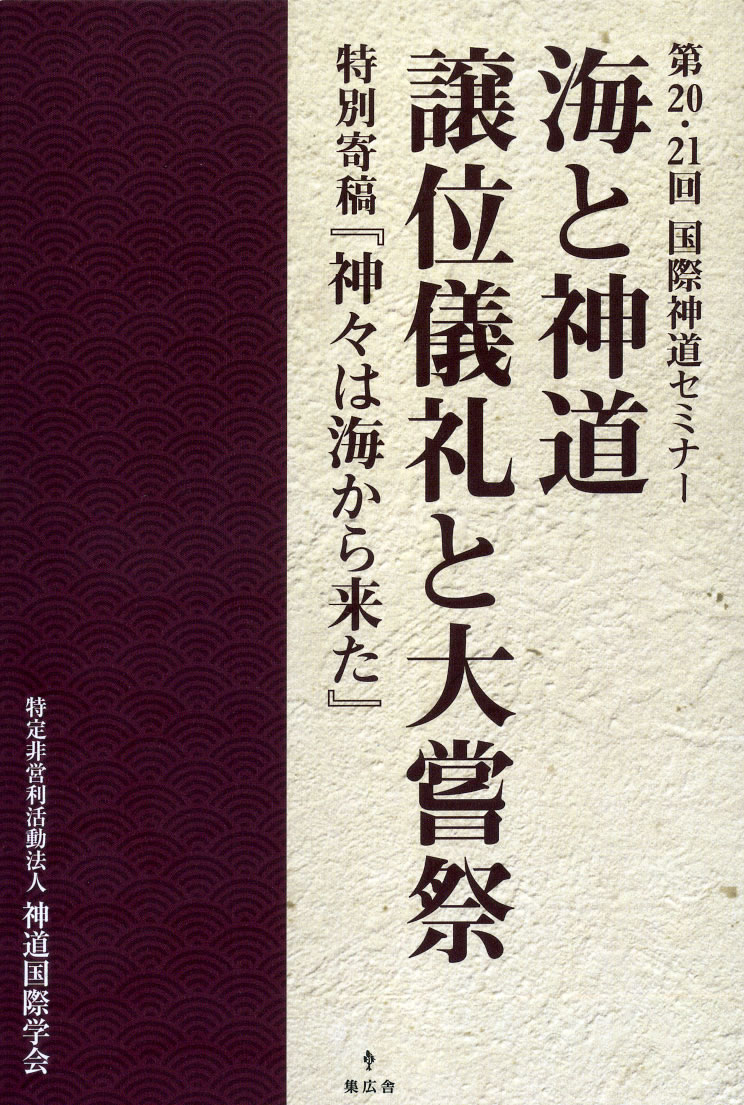

『海と神道・譲位儀礼と大嘗祭』全国の書店で発売中

2019年9月1日

神道国際学会の講演録『海と神道・譲位儀礼と大嘗祭神道』(本体価格1,000円)が、集広舎から刊行されました。

神道と言えば、誰でも「稲作文化と深い関係を持つ日本独自の宗教だ」と決めつけがちです。その上、国家との関連で神祇祭祀を見ようとすると、ややもするとわれわれは、当時の「先進国」であった中国大陸から伝わった文物に目を向けがちですが、何か肝心なものを見落としてはいないでしょうか? 確かに、日本書紀をはじめとする歴史書は漢字で記録され、また、それらを編纂させたのも律令国家という随・唐帝国の影響下に成立した統治システムです。しかし、そこに描かれている日本神話の世界は、大陸に起源を持つ儒教や道教の父系社会とはまったく別の価値観に根ざした世界と言えます。

古墳時代以前から平安時代まで続いた「妻問婚(通い婚)」という婚姻形態や、高床式住居という建築様式にしろ、褌に刺青という服飾様式にしろ、古代の日本人は、より多くの文化人類学的影響をポリネシアの島々の漁労社会文化から受けていたと考えるほうが自然です。イザナギ・イザナミが最初に産んだのも、神々ではなくて、この日本列島の島々でした。だとすると、「海」という要素を勘案しないと、神道に対する理解は深まらないのではないかという根本的な疑問に答えるために、神道国際学会では、2018年3月16日に、神田の学士会館において第20回国際神道セミナー『海と神道』を開催いたしました。

今回のセミナーでは、最初に、宮城女学院大学の大内典教授から『龍神と音楽:エビス信仰との関連から』と題する基調講演をお伺いし、続いて、以前から海と神道の関係に注目してこられた本学会の理事でもあるオスロ大学のマーク・テーウェン教授とカリフォルニア大学のファビオ・ランベッリ教授をパネリストに迎えて、従来の神道研究では見落としがちであった「海と神道」の関係について考察を深めました。

日本の神々と海との関係については、天皇の即位儀礼にも見て取れます。神道国際学会では、2019年3月5日に、東京駅前のサピアタワーにある関西大学東京センターにおいて、第21回国際神道セミナーを『譲位儀礼と大嘗祭』をテーマに開催し、佐野真人皇學館大学准教授から『大嘗祭における太上天皇の役割』、松本郁代横浜市立大学教授から『中世における即位儀礼と神仏』、マイケル・パイ・マールブルク大学名誉教授から『現在の即位の礼と大嘗祭の宗教要素について』とそれぞれ題した研究発表を伺い、200年ぶりに行われる「譲位による天皇の交代」について理解を深めました。

神代の昔より連綿と続く皇位の継承が、大和王権の成立期、律令国家体制、神仏習合の進んだ院政時代、中世・近世の武家体制、近代国民国家体制、そして象徴天皇制下における即位儀礼と、その時代その時代の要請に応じて変化してきた部分と比べて、大嘗祭については、この国における天皇支配の正当性の根拠とされる天孫降臨時の天照大神からの三つの神勅、すなわち、「天壌無窮の神勅」、「宝鏡奉殿の神勅」、「由庭稲穂の神勅」(『日本書紀』)の最後、「吾が高天原に所御す斎庭の穂を以て、また吾が児に御せまつるべし」との関係で、新しく皇位に就いた者が「真の天皇」になるための宗教的即位儀礼と認識され、皇位の象徴である「米」を神々と新天皇が共食する秘儀とされ、時代を超えて尊重されてきたことは言うまでもありません。

現在でも、神社や神棚に供える神饌物と言えば、米ならびに米の派生品である鏡餅や神酒がメインであることからも、稲作と神道との特別な関係は疑う余地もありません。しかしながら、神饌物には、水と共に塩も盛られ、畑の野菜と比べてはるかに調達の難しい鯛や伊勢海老といった活きの良い魚貝や、製造するのに手間の掛かる鮑や昆布といった乾物に至るまで、多くの海産物があることからして、この国の神々と海との特別な関係が稲作の普及後も継続してきたことが見て取れることは、海幸彦・山幸彦のエピソードからも明らかです。

古代の神話に残されたこの国の民と海との特別な関係は、その後、「海のない京都」に千年の都を置くようになって人々の記憶からスッカリ失われてしまって後も、この国の中心である天皇の即位儀礼の一環としての八十島祭という形で、あるいは、各地の神社における神饌物の中に形を変えて保存されてきたのだと思われます。

巻末の特別寄稿『神々は海から来た?』と合わせてご一読いただければ幸いです。

本書の著者

- 大内 典(宮城学院女子大学教授)

- 佐野 真人(皇學館大学准教授)

- 松本 郁代(横浜市立大学教授)

- マイケル・パイ (マールブルク大学名誉教授)

- 三宅 善信(神道国際学会理事長)